Ein positiver Aspekt des Coronavirus, welches uns in unsere vier Wände verbannt hat, ist die gewonnene Zeit, welche zur Reflektion dienen kann. Oder zum Aufräumen. Und so kam es, dass mir vor kurzem meine Medaille von der Internationalen Biologie-Olympiade 2010 in meine Hände fiel. Sie sieht ziemlich seriös aus in ihrer mit Samt umfassten Schachtel und glänzt immer noch wie damals – sie ist auch nicht gerade ein Gebrauchsobjekt. Als ich in Erinnerungen an die IBO schwelgte, stellte ich fest, dass seither ziemlich genau 10 Jahre vergangen sind! Ein ganzes Jahrzehnt seit unserer Zeit in Südkorea, wo wir bizarre Dinosaurier aus Plastik bewunderten, eine Schiffswerft besuchten und ein oder zwei Fragen zum Thema Biologie beantworteten. Da stellte ich mir die Frage: Ist dies vielleicht ein günstiger Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz? Was habe ich seither erlebt und erreicht? Und, ergeben sich daraus Ratschläge für die nächste Generation von werdenden WissenschaftlerInnen?

Wie alles begann

Wir schrieben das Jahr 2009 und ich nahm an einer kleinen Veranstaltung zum Thema „Begabtenförderung im Kanton Baselland“ teil. Ich weiss gar nicht mehr genau, wer sonst noch dabei war, auf jeden Fall erwähnte jemand die Biologie-Olympiade. Das sei so ein Wettbewerb für GymnasiastInnen und ich solle doch teilnehmen. Zuhause angekommen schaute ich im Internet (das wir noch gar nicht so lange im Hause hatten!) nach und meldete mich an. Die erste Prüfung schrieb ich an meiner Schule, dem Gymnasium Oberwil, in unserem Biologie-Zimmer. Ich konnte mein Glück kaum fassen als ich einige Wochen später einen Brief aus Bern erhielt. Darin stand, dass ich den 9. Platz erreicht hatte und mich somit für die Vorbereitungswoche in Müntschemier qualifiziert hatte. Diese Woche hatte es in sich. Etwa 50 Schülerinnen und Schüler, eine Woche lang zusammengepfercht in einem Militärbunker um mehr über Biologie zu lernen. Die Vorlesungen behandelten ein sehr breites Spektrum – von Ökologie über Glykolyse im Detail bis hin zur Neurobiologie. Das Essen war, mild ausgedrückt, von mäßiger Qualität. Das bewog einige Teilnehmer dazu, einen nicht ganz erlaubten abendlichen Ausflug in ein nahegelegenes Restaurant zu tätigen. Das Abenteuer dauerte bis spät in die Nacht, da der Bunker Mitten im Nirgendwo gelegen war. Während der Vorbereitungswoche bürgerte sich bei mir und meinen neuen Freunden der Spruch „So chunsch nid nach Südkorea“ ein. Dies in Anspielung daran, dass wir während der etwas weniger interessanten Vorlesungen oft auf dem Handy (damals noch nicht offiziell Smartphone genannt) Monopoly spielten. Einige enge Freundschaften entstanden während dieser Woche.

Nach dieser unterhaltsamen Episode war Lernen angesagt. Wir hatten einige Monate Zeit bis zur nächsten Prüfung, welche für mich dann in Bern stattfand. Es war schwierig und nervenaufreibend. Den Prüfungsraum verlassend hatte ich kein gutes Gefühl. Doch einige Wochen später erhielt ich erneut einen Brief aus Bern. Diesmal hatte ich es auf Rang 7 geschafft. Mein Ehrgeiz war nun geweckt. Um mich für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren musste ich lediglich den 4. Platz erreichen. Ich war wirklich nah dran! Vielleicht konnte ich es tatsächlich schaffen? Und so büffelte ich. Lateinische Namen diverser Taxa. Den Krebszyklus. C4-Pflanzen. Vor dem Final flog ich für ein Schwimm-Trainingslager in die Türkei. Etwas kurzfristige Neurogenese mittels Sport konnte ja wohl nicht schaden, oder? Ich verliess das Trainingslager frühzeitig um in Bern am Finale, auch genannt SBO-Woche, teilzunehmen (lustigerweise hiess mein Schwimmclub auch SBO!). Nochmals ein Bunker. Nochmals eine ziemlich heftige Angelegenheit. Jeden Abend, nach etwa acht Stunden praktischer Prüfungen, wanderte ich zu einer nahegelegenen Telefonkabine und weinte meinen Eltern oder Freunden die Ohren voll. Es war wirklich extrem herausfordernd. Ich sah meinen Traum dahinschwinden. Doch dann kam der Tag der Preisverleihung in einem altehrwürdigen Auditorium der Uni Bern. Ich war so nervös wie noch nie im Leben. Es fühlte sich an als würde ich jeden Moment explodieren. Meine ganze Familie war da und sie zu enttäuschen wäre das allerschlimmste gewesen. Die Rangverkündigung begann ganz fies mit dem 10 Platz, sodass durchgehend alles offen stand. Es folgten Rang 9, 8,7,6,5... Nun ging es um die 4 Glücklichen, die die Schweiz in Südkorea repräsentieren durften. 4 – nicht ich. 3 – nein. 2 – oh je. Und gewonnen hat...Und da hörte ich meinen Namen. Ich konnte es wirklich nicht fassen. Doch es war Realität. Ich würde nach Südkorea reisen!

Von der Schweiz nach Südkorea nach Cambridge und wieder zurück in die Schweiz

Die IBO erlebte ich als eine Art Traum. Mein Ziel war es gewesen, mich für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Und so machte mich mir keinen Druck, sondern genoss jede Minute in vollen Zügen. Da waren Ausflüge, Tomaten im Fruchtsalat (es ist spannend, welche Erinnerungen bleiben und welche nicht!), nächtelange philosophische Gespräche mit neuen Freunden. Es war so aufregend und wird mir wohl für immer im Gedächtnis bleiben. Schliesslich verliess ich Südkorea mit einer Bronzemedaille im Koffer, beschwingt und vielleicht mit einem leicht aufgeblasenen Selbstwertgefühl. An der Olympiade hatte ich viel über internationale Elite-Universitäten gehört, vor allem die Ivy League in den USA und Oxbridge (also Oxford und Cambridge) in England. An ein solches Studium hatte ich vorher nicht gedacht. Doch nun schien es möglich. Und so bewarb ich mich im folgenden Herbst an der University of Cambridge für das Studium der Naturwissenschaften. Ob mir die IBO Medaille die Türe zu Cambridge geöffnet hat, wissen nur die Studienverantwortlichen. Geschadet hat sie wohl nicht. Und so packte ich im folgenden Oktober drei grosse Koffer und flog auf die Insel, die sich Großbritannien nennt.

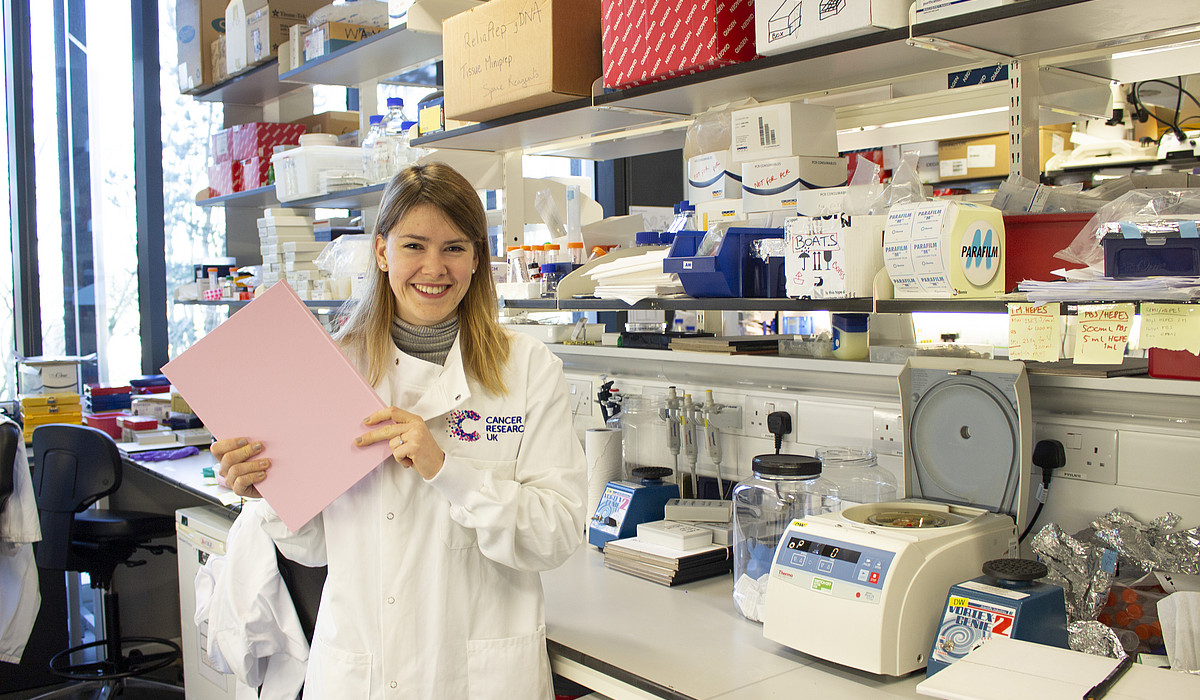

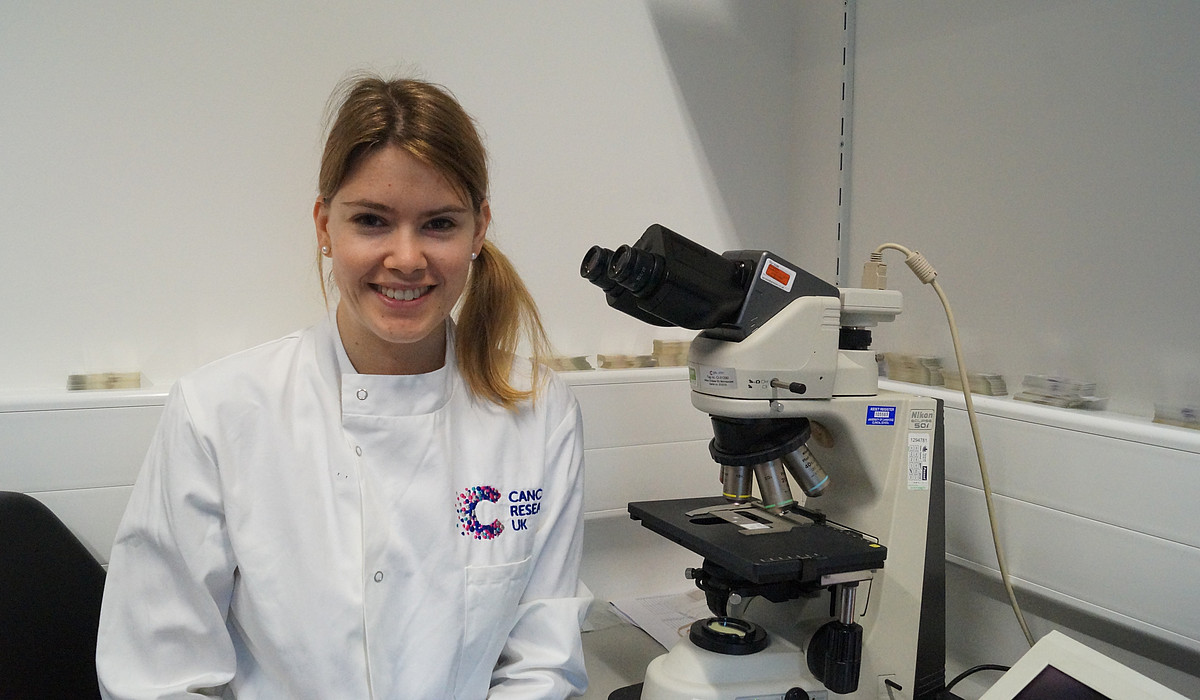

Die nächsten 4 Jahre verbrachte ich damit, mir viel Wissen im Bereich der Biologie, vor allem der Biochemie, anzueignen. Daneben fand ich viele wunderbare Freunde und lernte, mit 10 cm Absätzen und einem Umhang Velo zu fahren. Da ich nach dieser Zeit noch nicht bereit war, die wunderbare Cambridge-Blase zu verlassen, blieb ich für Runde zwei, ein Doktorat. Mir wurde ein Wellcome Trust Stipendium verliehen, was bedeutete, dass ich großzügig mit Forschungsgeldern eingedeckt wurde und einem inspirierenden Netzwerk von Forschern beitreten konnte. Ich habe mein Doktorat als eine bereichernde Zeit erlebt. Ein Ponyhof war es jedoch nicht. Es bedeutete oft lange Stunden im Labor, viel Zeit am Mikroskop und ich war nicht selten nahe dran, aufzugeben. Aber nun, da ich meine pinke Doktorarbeit in den Händen halten kann, bin ich sehr stolz und dankbar für diese Erfahrung. Ich habe meine Arbeit letztes Jahr verteidigt und bin nun daran, meine Publikationen fertigzuschreiben. Und danach wird ein neuer Lebens- und Forschungsabschnitt beginnen: Ein Postdoc in Zürich! Nach 9 Jahren in England bin ich bereit für Neues und ich habe an der Universität Zürich eine Gruppe gefunden, deren Arbeit mich fasziniert. Mein Forschungsprojekt wird sich den Stammzellen im erwachsenen Hirn widmen und ich freue mich riesig darauf.

Mut zur Breite!

Zum Schluss möchte ich das Wort an alle werdenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler richten. Dabei möchte ich einen Aspekt meines bisherigen Lebens beleuchten, der mit der IBO im Zusammenhang steht, aber auch weitergreifende Folgen hat. Es geht dabei um Spezialisierung und Breite und darum, dass letzteres meine wissenschaftliche Karriere auf zum Teil unvorhersehbare Weise positiv beeinflusst hat.

Biologie interessiert mich seit ich etwa 14 Jahre alt bin. Doch sie war nie meine einzige Passion. Seit ich denken kann, übe ich täglich eine Stunde Klavier (mit Unterbürchen während meines Bachelor-Studiums und Doktorats) und betreibe mehrmals wöchentlich verschiedene Sportarten wie z.B. Schlittschuhfahren, Ballett und natürlich Schwimmen. Dafür werde ich meist bewundert, jedoch gab es eine Person in meinem Leben, der meine vielseitigen Interessen missfielen: Meine erste Klavierlehrerin, eine starke, fast schon angsteinflößende, indische Dame. Ihrer Meinung nach war ich talentiert genug, um mit Musik Karriere zu machen. Sie verstand nicht, weshalb ich meine Zeit mit anderen Interessen, vor allem dem Schwimmen, verschwendete, wenn ich doch stattdessen non-stop Beethoven, Bach und Chopin (Ich liebe Chopin) interpretieren könnte. „Jack of all trades, master of none“, nannte sie mich, da wir auf Englisch kommunizierten. Übersetzt heisst dies so viel wie „Kenner allen Handwerks – und Meister von keinem” und brachte mich zum Weinen. Noch heute höre ich diesen Satz in meinem Kopf wann immer ich irgendwo nicht die Beste bin.

Später, am Gymnasium, widmete ich mich vier Aspekten: Der Biologie, dem Schwimmen, dem Klavier und meinem italienischen Freund. In allen vier erreichte ich ein hohes Niveau: Ich gewann die Schweizer Biologie-Olympiade und holte Bronze an der IBO. Ich spielte auswendig Beethoven. Ich sprach (auch jetzt noch) fliessend Italienisch. Doch der Satz ging mit nicht aus meinem Kopf. Stets waren da Zweifel. Vielleicht hätte ich doch alles auf eine Karte setzen sollen und Meisterin in einem Gebiet werden sollen. Und noch heute, da ich Postdoc bin, sind sie da, diese Selbstzweifel. Man nennt dies im Fachjargon wohl auch „Imposter-Syndrom“. Am Ende meiner Verteidigung meinte eine meiner Prüfer: „Du solltest weltweit die Expertin auf diesem Gebiet sein, aber du bist es nicht.“ Wieder dieselbe Kritik, leicht anders ausgedrückt. (Dieselbe Person meinte jedoch auch herablassend, als ich erwähnte, dass ich 5 Sprachen spreche: „Eine meiner Studentinnen spricht 6.“)

Dann erlebte ich eines Tages einen Heureka-Moment während des Skifahrens – eine weitere „Ablenkung“ mit der ich jedes Jahr 1-2 Wochen verbringe, entweder um mit meinem Bruder die Pisten unsicher zu machen, oder um frechen SekundarschülerInnen etwas Ski-Walzer beizubringen. Mir wurde bewusst, dass meine vielseitigen Interessen auf ganz unterschiedliche Weise zu meiner wissenschaftlichen Karriere beigetragen haben. Um ein Beispiel zu nennen: Nach meinem ersten Studienjahr verbrachte ich, damals eine ehrgeizige Bachelor-Studentin, einen Sommer am MIT in Boston, wo ich Stammzellforschung betrieb. Ich kannte damals in Boston nur eine Menschenseele – ein Mitglied des Brasilianischen IBO-Teams vom 2010. Doch ein Bekannter aus Cambridge brachte mich mit einem Fan des Schwimmsports in Verbindung und das führte dazu, dass wir den ganzen Sommer lang regelmäßig Zeit miteinander verbrachten, oftmals im MIT Pool. Dieser Bekannte wiederum betreute Jahre später am Imperial College in London eine Informatik-Studentin, welche noch ein Bachelor-Projekt benötigte. Schliesslich entwickelten sie und ihr Team eine Art Algorithmus zur Analyse von Mikroskopie-Bildern für unser Labor. All das nur, weil ich so gerne schwimme. Diese kleine Geschichte ist nur eine von vielen, die aufzeigen, wie Hobbies ein Netzwerk schaffen, das die Karriere auf ganz unvorhersehbare Weise fördern kann. Sprachen schaffen oft wunderbare Brücken, denn kann ich mit einer Forscherin in ihrer Muttersprache kommunizieren, kreiert dies sofort eine Verbindung. So habe ich schon mehrere Freundschaften geknüpft.

Dies ist ein Aufruf an alle jetzigen und zukünftigen Biologie-Studenten: Pflegt eure Hobbies! Man kann nie wissen, wo die nächste Verbindung herkommen wird. Wissen könnt ihr euch jederzeit aneignen. Aber die Freizeit, die ihr am Gymi und während des Bachelor-Studiums geniessen könnt, wird nie wiederkehren (bis ihr pensioniert seid...). Nutzt diese Zeit und baut euren „Lebens-Werkzeugkasten“ aus. Von jedem Hobby kann man etwas lernen. Das Schwimmen gab mir Durchhaltevermögen und Mut. Das Klavier lehrte mich, dass es keine Abkürzungen gibt – von nichts kommt nichts. So werdet ihr zu vielseitigen, interdisziplinären, kommunikativen Menschen - und besseren WissenschaftlerInnen. Ihr werden euch wundern, welche Zusammenarbeiten daraus entstehen können! Kooperation ist was die Welt jetzt braucht. Habt keine Angst davor, ein „Jack of all trades“ zu sein. Der englische Spruch bezieht sich bekanntlich auf den Bauer, eine Spielkarte die allgemein als mittelmäßig angesehen wird. Bedenkt: Im Jass, dem Schweizer Nationalspiel, ist der Bauer die höchste Karte!

Dr. Cora Olpe ist in Bottmingen, BL aufgewachsen. 2011 zog sie nach Cambridge, England, wo sie seither lebt. Cora ist fasziniert von Stammzellen, vor allem von deren Fähigkeit, Organe bis ins hohe Alter zu erneuern. Als Kind entwickelte Cora eine Vorliebe für die Farbe pink. Sie zelebriert diesen Aspekt ihrer Persönlichkeit, indem sie sich mit pinken Gegenständen umgibt – unter anderem auch im Labor und mit einer pinken Doktorarbeit. Cora freut sich darauf, diesen Sommer wieder in die Schweiz zurückzukehren, um an der Uni Zürich im Labor von Professor Jessberger eine Stelle als Postdoc anzutreten. Sie kann es kaum erwarten, erwachsene Hirnstammzellen zu untersuchen – das Thema beschäftigt sie vielen Jahren und spielt im 2017 mit ihrem Vater veröffentlichten Buch „Hirnwellness“ eine wichtige Rolle.